Poco prima di Pasqua sono iniziati gli interventi per l’adeguamento sismico del Campanile di Santa Sofia, a Benevento. Oltre alla necessaria messa in sicurezza del bene storico, si procederà anche sul versante del risanamento conservativo e del consolidamento strutturale. In particolare sarà effettuato un trattamento biocida per rimuovere patine biologiche alla base delle pareti, operazioni accurate di pulitura che saranno eseguite rigorosamente a mano, trattamenti consolidanti o integrazioni di microparti deteriorate e un trattamento protettivo finale con particolare cura per le parti lapidee. Un raffinato lavoro di protezione, conservazione, valorizzazione e messa in sicurezza su un bene che è patrimonio Unesco ed è uno dei simboli più significativi del patrimonio storico-culturale della città.

LE ORIGINI – Ma quanti conoscono la storia del Campanile? E’ infatti un’antica epigrafe metrica in caratteri longobardi a ricordare che la costruzione del primo campanile era a sinistra dell’ingresso della Chiesa di Santa Sofia. La scritta, riportata su una lapide incastrata nella parete nord-est della costruzione attuale, testimonia dell’edificazione di una primitiva struttura tra il 1038 ed il 1056, sotto il principato di Pandolfo III di Benevento da Gregorio II, abate di Santa Sofia. La lapide venne poi posizionata sul campanile per volontà di Alfredo Zazo nel 1936. Il terremoto del 5 giugno 1688, che colpì Benevento e la sua provincia, comportò il crollo di questa primitiva costruzione e nel crollo la distruzione dell’atrio monumentale del XII secolo nonché danni significativi alla chiesa.

DUE TERREMOTI VIOLENTISSIMI IN 34 ANNI – Non solo nel 1668,però, il terremoto fece danni. Anche nel 1702 la città di Benevento fu pesantemente colpita. Nel 1925 Fra Venanzio Vari pubblicò l’opera ‘I terremoti di Benevento e le loro cause’ redigendo una mappa degli edifici cittadini interessati da tale evento sismico e classificandoli in ‘distrutti, irreparabili, riparabili e illesi’. In tale catalogazione il complesso di Santa Sofia viene elencato tra i fabbricati “distrutti”, necessari cioè di lavori di “riparazione” importanti.

Con la costruzione post sisma del 1668, voluta dal cardinale Orsini, il campanile di Santa Sofia fu tra gli edifici di nuova edificazione: in questo caso si scelse anche la delocalizzazione della nuova costruzione. L’edificio, ancora in corso di costruzione, crollò per gli effetti del secondo e più rovinoso terremoto che interessò la città di Benevento il 14 marzo 1702.

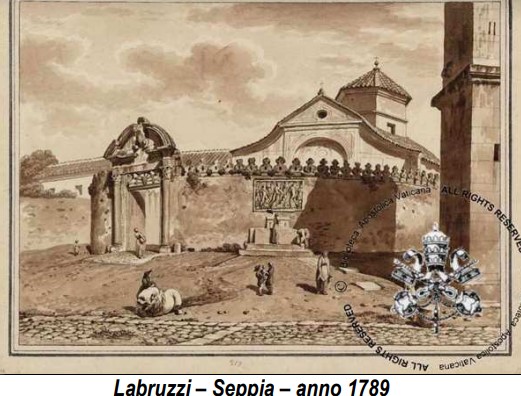

LONTANO DALLA CHIESA – L’attuale campanile venne ricostruito nel 1703 in posizione staccata dalla chiesa e quindi all’esterno delle mura che recingevano il convento e il giardino per evitare danni al complesso in caso di nuove scosse telluriche. Fu deciso sotto la direzione dell’architetto Carlo Buratti, di ricostruirlo lontano dalla chiesa, al di là del recinto, a ridosso della Fontana Orsiniana. La nuova posizione è testimoniata da notizie di archivio, dalla cartografia storica, da illustrazioni e vedute come ad esempio la Seppia realizzata dal Labruzzi nel 1789 e conservata presso la Biblioteca Apostolica Vaticana. Una lapide – oggi all’interno dell’edificio – venne posta sulla parete esterna esposta a sud per ricordare la costruzione del 1703 voluta dal cardinale Orsini, poi diventato papa Benedetto XIII.

Il volume delle “Memorie Istoriche della Pontificia città di Benevento” redatte da Stefano Borgia alla fine del suo mandato come governatore della città dal 1759 al 1764 rappresenta invece il primo disegno di Pianta della Città Pontificia racchiusa nel circuito delle mura longobarde. Registra gli interventi di ricostruzione post sismica avviati dal cardinale V. M. Orsini (1686 -1724) oltre a quelli promossi in seguito dal Borgia (1759-1764). Tra gli interventi rappresentati di particolare rilievo è la rappresentazione in alzato della Chiesa di Santa Sofia, con il recinto murario ellittico a protezione dell’atrio, fatto costruire per volere del cardinale Giuliano della Rovere, commendatario di Santa Sofia, poi Papa Giulio II, tra il 1471 e il 1484 e “restaurato” per volontà dell’Orsini dopo il terremoto del 1702 ovvero demolito e ricostruito in altre forme nel 1705 ad opera dell’architetto Carlo Buratti, il quale stabilì anche di ricostruire il campanile lontano dalla chiesa, al di là del recinto, a ridosso della Fontana orsiniana, realizzata a memoria della munificenza del Cardinale Orsini, abbellita da un antico bassorilievo rappresentante il Mito di Pentesilea, ora conservato nel Museo del Sannio. Muro e fontana orsiniana saranno poi demoliti nel 1809, durante il principato di Talleyrand a Benevento, essendo Governatore della città Louis de Beer, che aveva fatto costruire, su progetto dell’architetto Nicola Colle De Vita, la fontana ancora oggi esistente.

CAMPANILE FUORI CONTESTO URBANO – Una curiosità: nel settembre 1914 il Consiglio Comunale di Benevento, dovendo dare il via ai lavori di pavimentazione del tratto del corso Garibaldi tra piazza Santa Sofia e la Rocca, su proposta del sindaco Achille Isernia decise di demolire il campanile. In effetti tra la fine del secolo XIX e primi decenni del sec. XX diversi progetti di ampliamento dell’antica via Magistrale contemplarono l’abbattimento. “Il campanile di Santa Sofia dopo l’abbattimento delle case della parte del Corso che dalla piazza Santa Sofia va al Castello è rimasto isolato, ingombrando il corso, il che costituisce uno sconcio, e dovendosi quanto prima sistemare quest’ultima parte del corso Garibaldi, è opportuno provvedere all’abbattimento di detto campanile, che è di proprietà esclusiva del comune”, si leggeva nella delibera del Consiglio. In quell’occasione fu solo l’intervento dell’archeologo e storico Corrado Ricci, presso il Ministero preposto, a scongiurare l’esecuzione dell’ordinanza.

Un’altra curiosità: sulla parete del campanile nel 1936 furono poste due mappe (opera dello scultore Michelangelo Parlato su ricostruzione grafica di Alfredo Zazo) che rappresentano l’una il Sannio antico, l’altra il Ducato Longobardo di Benevento. Sempre in età contemporanea sono stati posti cinque stemmi ad indicare altrettante dominazioni succedutesi (Sanniti, Romani, Longobardi, Stato pontificio, Stato Italiano).